Биография

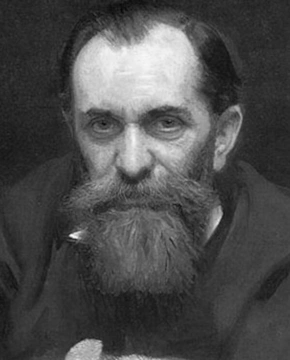

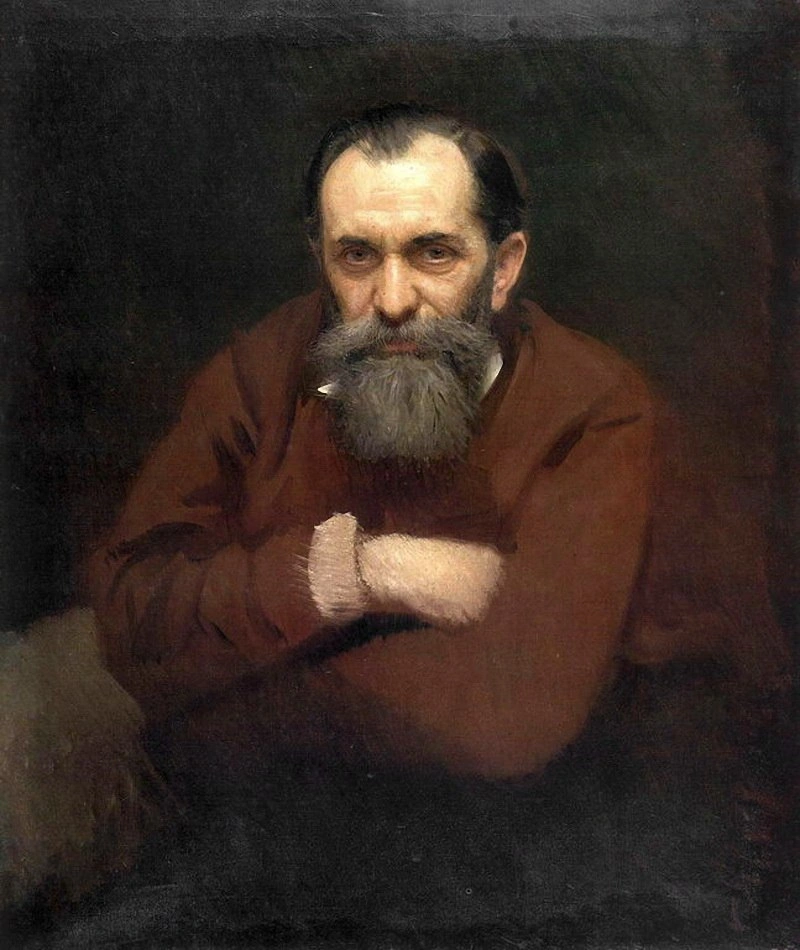

Василия Перова искусствоведы называют «певцом скорби», потому что большинство его произведений изображают тяготы жизни простых людей, крестьян, неимущих, потерявших близких. Художник-передвижник нашел призвание в бытовой, исторической живописи и портретном жанре. Сегодня большинство его работ выставлено в Третьяковской галерее в Москве.

Детство и юность

Василий Перов родился в Тобольске 21 декабря (2 января) 1833 года. Он внебрачный сын мещанки Акулины Ивановой (по другим источникам, Тюкиной), отцом был губернский прокурор барон Георгий Криденер (Георг Густав Фридрих фон Криденер).

На момент рождения будущего художника его отец был женат на родовитой баронессе Амалии фон Штакельберг, родившей ему десять детей. В 1842-м баронесса скончалась, и Георгий Карлович смог жениться на любовнице. Но статус Василия это не изменило — он был обречен на биографию неприметного для родственников человека, в отличие от единокровных братьев и сестры. Трагичность ситуации заключалась еще в том, что из всех оставшихся в живых сыновей барона Криденера Василий был старшим.

В документах мальчик был записан как мещанин, получив фамилию благодаря крестному, дьяку Васильеву. Перовым он стал гораздо позже — это прозвище появилось с легкой руки дьяка, преподававшего чистописание и видевшего успехи ученика.

Семья Василия часто переезжала из-за деятельности отца. Криденер был образованным человеком, острым на язык, из-за чего и пострадал. За сатирические стихи о начальстве барон был отстранен от службы и находился в поисках новой должности. Судьба заставила его побывать в Петербурге, Самаре, Арзамасе, где он скитался по родственникам. Георгия Карловича пригласили на должность управляющего в имение в Арзамасе. В 1843-м Перов стал учеником местного уездного училища.

Видя творческие способности сына, отец устроил его в 13 лет в художественную школу Александра Ступина. Наставник отмечал талант юного художника, но Василий не смог закончить обучение из-за конфликта с другим учеником.

В 1849-м юноша уехал к родителям, где уже самостоятельно занимался живописью. К этому периоду относится создание первых картин начинающего художника: «Нищий, просящий милостыню», «Народное гулянье в семик», «Тройка».

Для получения высшего образования в 1853-м Перов отправился в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Несмотря на интереснейшее окружение в лице Ивана Шишкина, Аполлона Мокрицкого, Михаила Скотти и других, молодой человек пребывал в унынии. Отец, бывший уже в глубоко преклонном возрасте, прекратил посылать деньги, и юноша жил на съемной квартире из милости хозяйки. Но вскоре его благодетельница оказалась при смерти. Ученику повезло: его приютил преподаватель Егор Васильев, узнавший, что Перов собирается бросить занятия из-за финансовых трудностей.

1856 год принес Василию первый успех, означавший, что его труды не были напрасными. Художник удостоился Малой серебряной медали Академии художеств за портрет своего брата, носивший черты старой ступинской школы. Уже в молодости он проявил себя как новатор в искусстве и стал обладателем Большой серебряной медали за картину «Приезд станового на следствие» — она положила начало коллекции известного купца-мецената Герасима Хлудова. Становилось ясно, что живописец предпочитает бытовой жанр для реализации в творчестве, интересуется условиями жизни людей и становлением характера под влиянием среды.

Живопись

Школа живописи была окончена Перовым в 1861 году. В копилке художника оказалась Большая золотая медаль за произведение «Проповедь в селе». В том же году Василий Григорьевич создал аналогичную по стилю и тематике картину «Сельский крестный ход на Пасхе» («Попы»).

Оба полотна описывали неприглядную российскую действительность, невежество и безнравственность различных слоев населения. Критики обсуждали работы мастера, его смелость, мастерство. Дискуссии привели к тому, что «Попов» убрали с публичной выставки, но картину приобрел Павел Третьяков.

В этот период из под кисти мастера вышла еще одна остросоциальная сатира — «Чаепитие в Мытищах». Полотно, которое заказала, но после отказалась выкупить Мытищинская городская управа, приобрел крупнейший московский купец-благотворитель Козьма Солдатенков.

Получение Большой золотой медали Императорской академией художеств означало получение пансиона для зарубежной стажировки выпускника. Посетив европейские города, Василий Григорьевич поселился в Париже, где делал зарисовки бедных кварталов, обращал внимание на работу простолюдинов и жизнь обездоленных. Сюжеты, подмеченные им, легли в основу картин «Слепой музыкант», «Парижская шарманщица» и других.

Вдали от дома Перов тосковал и до завершения стажировки за рубежом просил Совет Академии художеств о продолжении пансионерства на родине. Художник мотивировал свое желание отсутствием вдохновения и удовлетворенностью от созданных на чужбине работ.

На родной земле Василий Григорьевич продолжал работать в направлении реализма, интересуясь социальным контекстом. К середине 1860-х на его картинах появлялись городские дети, служащие высокопоставленных чиновников, крестьяне, изменились и сюжеты — от сатиры художник перешел к драме. Работы выставлялись на российских и зарубежных выставках и принесли ему не только премии на конкурсах и дополнительные годы пенсионерства от Академии художеств, но и звания академика и профессора.

В 1869-м живописец стал участником и членом правления кружка передвижников. Товарищество передвижных художественных выставок впервые открыло экспозицию в 1871 году. На ней, помимо картин «Рыболов», «Охотники на привале», художник представил и несколько портретов.

В 1871-м Василий Григорьевич пробовал себя в качестве педагога, преподавая в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а также делал первые шаги на литературном поприще. Его рассказы имели в основе сюжет о художественном опыте мастера. Из-под пера художника вышли «Тетушка Марья», «На натуре. Фанни под № 30».

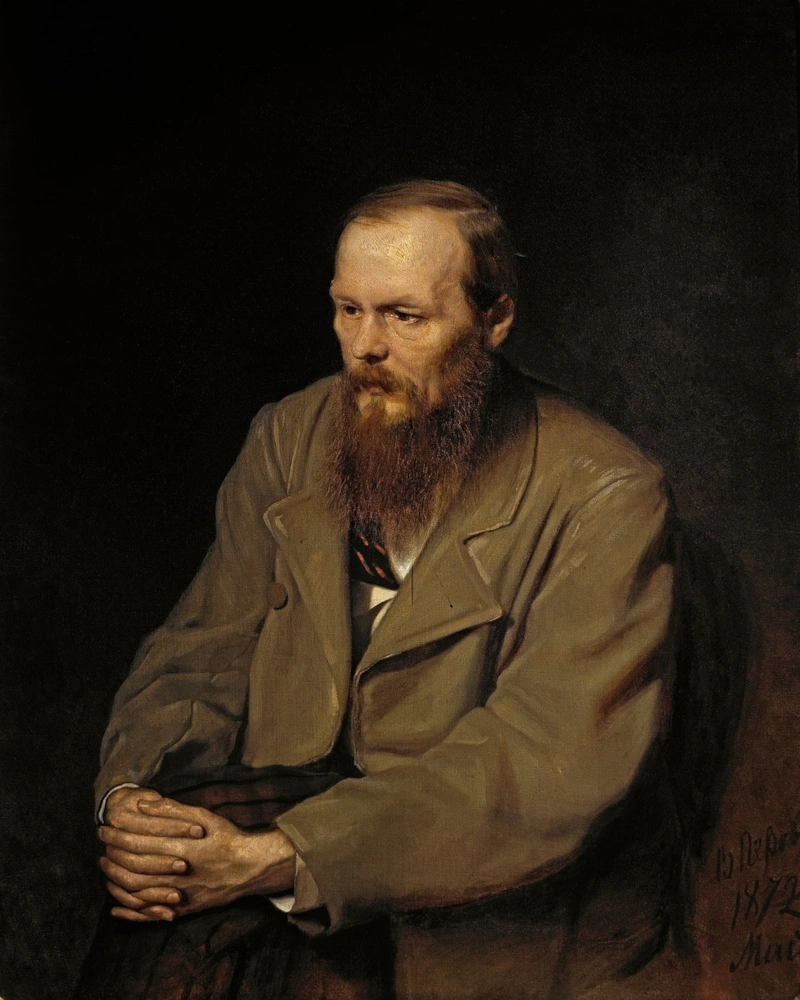

Несколько абстрагировавшись от социальной тематики, Перов увлекся зарисовками жизни русской деревни и портретами. На его полотнах появлялись литераторы Александр Островский, Иван Тургенев, Сергей Аксаков. Портрет Федора Достоевского называют ярким примером русской портретной школы.

Василий Григорьевич проникся интересом к исторической живописи. В частности, он собирался написать три полотна, посвященные восстанию Емельяна Пугачева. Свет увидела только картина «Суд Пугачева», остальные сюжеты сохранились лишь в виде набросков.

Личная жизнь

Не только история, связанная с происхождением, тяготила Василия Перова. Вдохновение и одновременно тяжелую печаль приносили ему трагедии, связанные с личной жизнью.

В 1862-м художник женился на племяннице профессора Елене Шейнс, они вместе уехали на стажировку в Европу. Через пять лет супруга скоропостижно скончалась, оставив на его попечение трех сыновей. Вскоре погибли двое старших. Выжил лишь Владимир, младший сын, который, как и отец, посвятил себя живописи.

Спустя пять лет после кончины Елены Василий Григорьевич женился во второй раз, его избранницей стала Елизавета Егоровна Друганова. Супруга была рядом с живописцем до конца его дней.

Смерть

Художнику был отведен недолгий век. Он скончался в июне 1882 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стала чахотка: Василий Григорьевич заболел еще в 1874-м, простудившись на охоте. В последние месяцы жизни он задыхался от кашля и даже умолял лишить его жизни.

Перов умер в подмосковной больнице в деревне Кузьминки. Могила живописца располагается на кладбище Донского монастыря. Ее украшает памятник, созданный Алексеем Елецким.

Память

История жизни и творчества Василия Григорьевича не раз становилась основой для документальных картин и книг. В 2023-м на экраны вышел художественный фильм «Арт и Факт», одна из серий которого рассказывает о создании перовской «Тройки». Художника на экране воплотил актер Дмитрий Могучев.

В память о мастере бытового жанра выпущена серия марок и почтовый конверт с его картинами.

Картины

- 1857 — «Приезд станового на следствие»

- 1861 — «Проповедь в селе»

- 1861 — «Сельский крестный ход на Пасхе»

- 1864 — «Продавец песенников»

- 1865 — «Проводы покойника»

- 1866 — «Тройка»

- 1867 — «Утопленница»

- 1868 — «Сцена у железной дороги»

- 1870 — «Автопортрет»

- 1871 — «Рыболов»

- 1875 — «Суд Пугачева»

- 1881 — «Никита Пустосвят. Спор о вере»

Интересные факты

- У Василия Григорьевича было плохое зрение — результат перенесенной в детстве оспы.

- Перов оказался не только талантливым живописцем. Он взрастил и воспитал как педагог нескольких художников, оставивших весомый вклад в русской культуре: Николая Касаткина, Сергея Коровина, Андрея Рябушкина и других.

- В СМИ нередко упоминается об известности и древности рода Криденеров. Но баронский титул семьи отца художника был легализован только в 1855-м — российское правительство признало титулы многих находящихся на службе немцев и шведов. Криденеры, как и многочисленные самоназванные остзейские дворяне, не имели документального подтверждения возведения в титул.