Биография

Петр Петрович Кончаловский — выдающийся русский и советский живописец, наследовавший традиции Поля Сезанна. Ему повезло быть признанным еще при жизни, а сегодня работы художника рады заполучить музеи и коллекционеры не только России, но и европейских стран.

Детство и юность

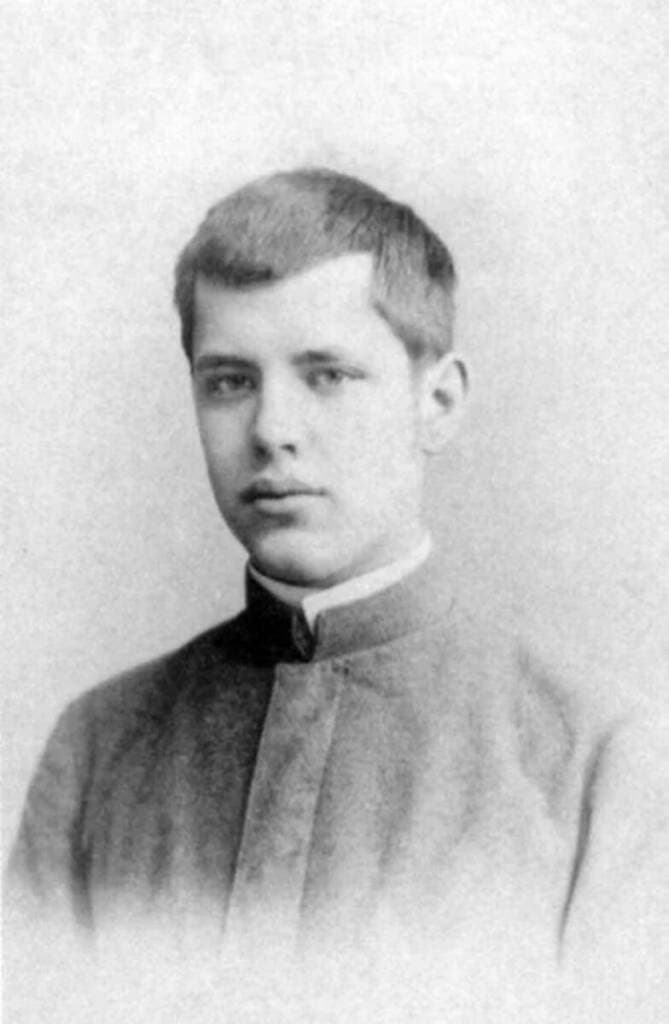

Кончаловский родился в городе Славянске Харьковской губернии 9 (21) февраля 1876 года. Его отец происходил из дворянского рода и был успешным переводчиком и издателем. Раннее детство Петра прошло в родительском имении, но так как Кончаловский-старший оказался причастен к революционной деятельности, вскоре обстоятельства жизни переменились.

Отца художника арестовали и сослали в Холмогоры, имение при этом было конфисковано. Позже семья уехала жить в Харьков, где восьмилетний Петя начал обучаться в местной рисовальной школе Марии Раевской-Ивановой.

В 1889-м Кончаловские вновь переехали, на этот раз в Москву. Там Петр, всерьез увлекшийся искусством, стал посещать вечерние курсы Строгановского училища. По настоянию отца он чуть было не изменил искусству и поступил в Московский университет на факультет естественных наук. Однако оставить творчество юноша не сумел и, бросив университет, отправился в Париж, чтобы продолжать постигать тонкости живописи.

Два года, с 1896-го по 1898-й, Петр Кончаловский учился в Академии Жюлиана и за это время окончательно понял, что хочет быть только художником. Во Франции его работы получили положительные оценки.

Вернувшись в Россию, молодой живописец поступил в Императорскую Академию художеств, в которой выбрал мастерскую баталиста Павла Ковалевского. Впрочем, батальные полотна Кончаловского не интересовали, и он подолгу сидел в ботаническому саду, делая зарисовки природы. Диплом Академии художеств Петр Петрович получил в 1907 году.

Творчество художника Петра Кончаловского

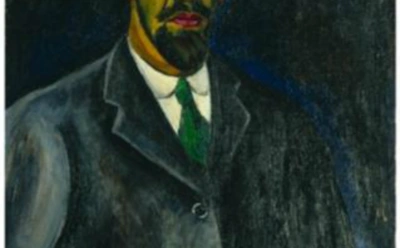

Творческий путь Кончаловского был долгим. Начав в молодости с классической живописи, он прошел период поиска новых способов самовыражения и в итоге вернулся к реалистической стилистике. Проследить это можно на примере автопортретов, написанных в разных направлениях и с использованием диаметрально противоположных цветовых решений.

Сначала стиль художника напоминал творческую манеру Константина Коровина, но в начале ХХ века Кончаловский вновь уехал в Париж, где побывал на выставке картин Винсента Ван Гога. Работы гениального фламандца произвели огромное впечатление на русского живописца: по его словам, Ван Гог раскрыл ему глаза на собственное творчество.

«При первом же взгляде Ван Гог захватил внутренним драматизмом своей живописи и тронул прямо до слез», — вспоминал Кончаловский.

В его творчестве того периода легко заметить влияние и других прославленных деятелей искусства — Поля Сезанна и Анри Матисса. Их работы тоже поражали русского живописца до глубины души.

В начале 1910-х Петр Петрович вместе с коллегами по цеху организовал художественную группу «Бубновый валет». Ее участники демонстративно пренебрегли канонами реализма и следовали по пути формализма. Основами творчества стали постимпрессионизм, кубизм и фовизм.

Кончаловский работал в разных жанрах. Важное место в его творчестве занимают портреты близких людей. Так, известны две его работы под названием «Семейный портрет». Первая была написана в 1911 году под впечатлением о путешествии по Испании. На ней изображены жена и дети художника на фоне китайского панно. Преобладающие цвета — черный и белый. Другой «Семейный портрет», именуемый также «сиенским», был создан годом позже во время пребывания Кончаловского в Италии. Композиция дополнена изображением самого автора. Помимо примитивизма, характерного для творчества художника того периода, в этой картине улавливается влияние фресковой живописи раннего итальянского Возрождения.

В этот период творческой биографии живописца сформировался его собственный стиль — плотный, насыщенный, изобилующий яркими красками и лишенный ненужных деталей. Характерной особенностью, с которой Кончаловский в то время писал натуру, является статичность: в натюрмортах, портретной и композиционной живописи художника нет и намека на динамику.

В 1915-м Петр Петрович участвовал в «Выставке картин левых течений» в художественном бюро Надежды Добычиной, а также вышел из «Бубнового валета», перейдя в объединение «Мир искусства».

Работа художника «Дубы. Абрамцево» появилась в период работы над серией абрамцевских рощ. Тогда Кончаловский пребывал, по словам искусствоведа Павла Муратова, «в стадии классического фигурного энтузиазма», стремясь выразить «чувство мощи, героической природы дубов».

Знаковое место в творчестве Петра Кончаловского всегда занимали натюрморты, особенно цветочные. Художник говорил, что создавал их по причинам, сходным с теми, по которым пианисты играют гаммы, — это трудное и необходимое упражнение.

Наиболее яркими образцами этой тематики в произведениях мастера являются картины «Пионы у окна», «Всякие цветы» и «Сирень в корзине». Последняя написана на даче в Буграх, где росло немыслимое количество сирени. Кончаловский мог часами любоваться на пышные грозди, не думая ни о чем другом.

К слову, живописец полагал, что сирень крайне сложна для написания, ведь важно уловить ее оттенки, уникальную форму лепестков. Считалось, что Петру Петровичу удалось осуществить замысел, если при взгляде на полотно можно было почувствовать аромат цветков.

Петра Кончаловского привлекала «радость жизни», хотя он умел совмещать ее с действительностью, придавая картинам как комический, так и трагический колорит. Это видно по портрету Всеволода Мейерхольда, который на момент написания картины уже лишился театра: яркие краски приглушены, а выражение лица театрального режиссера говорит само за себя.

Важным этапом творчества живописца стал период увлечения фигурой Михаила Лермонтова. В 1927 году Петр Петрович уехал на Кавказ, и результатом поездки стала серия картин, основанных на творчестве поэта. В 40-е годы он создавал портрет Михаила Юрьевича, выбрав трудный период его биографии. Поэт изображен в момент отдыха на станции Казбек, на которой остановился, следуя в первую ссылку.

Советская власть мало повлияла на творчество Кончаловского — он всегда старался держаться как можно дальше от политики, но при этом не вступать с ней в конфронтацию. Художнику даже удалось избежать написания портрета Иосифа Сталина, хотя ему предлагали, — сослался на то, что, будучи реалистом, не может использовать в качестве натуры фотографию. При этом мастер получил в 1942-м Сталинскую премию за многолетние выдающиеся заслуги в области искусства.

Личная жизнь

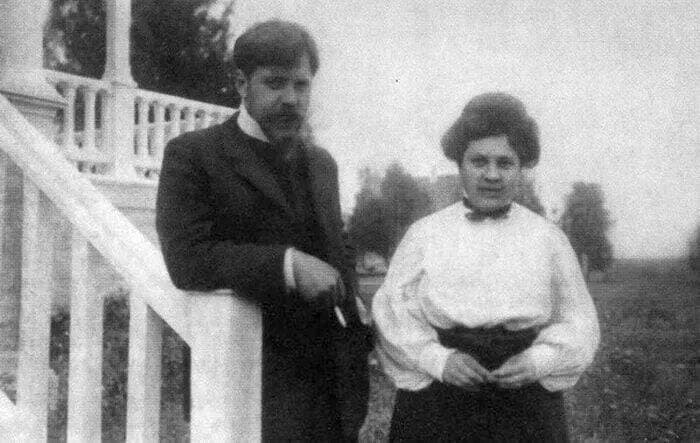

Личная жизнь Петра Кончаловского была определена еще в юности: в 14 лет парень познакомился с будущей женой Ольгой Суриковой, дочерью художника Василия Сурикова. После этого 12 лет они толком не общались, пока молодой человек не отправил девушке письмо с признанием в любви. Решение пожениться пара приняла через три дня после первого свидания, и свадьба состоялась 10 февраля 1902 года.

Отношения в браке были нежными: натюрморист звал жену Лёлечкой, она его — Дадочкой. У супругов было двое детей — Наталья и Михаил Кончаловские. Их нежно любили оба родителя, хотя и старались не баловать. Петр Петрович не меньше супруги был вовлечен в процесс воспитания: он укладывал детей спать, обучал основам живописи, рассказывал сказки.

Ольга Васильевна слыла жестким и властным человеком, но взаимоотношений с супругом это не касалось: еще до свадьбы молодые люди поклялись, что их семья будет необыкновенной. Поэтому женщина знала меру и никогда не попрекала Петра Петровича, а он ее глубоко уважал и считал ближайшим другом и советчиком. Без одобрения жены художник решений не принимал и советовался с ней даже по вопросам творчества.

Смерть Петра Кончаловского

По воспоминаниям близких, в преклонном возрасте художник стал жадно относиться ко времени — он постоянно писал, не пропуская ни дня, стараясь создать как можно больше полотен. Петр Петрович умер в Москве 2 февраля 1956 года на 80-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Официальную причину смерти родные предпочли не раскрывать.

Картины

- 1910 — «Наташа на стуле»

- 1910 — «Любитель боя быков»

- 1917 — «Шахерезада»

- 1922 — «Кусты»

- 1923 — «Автопортрет с женой»

- 1926 — «Миша, пойди за пивом»

- 1928 — «На Ильмень-озере»

- 1929 — «Девушка под зонтиком»

- 1929 — «Балаклава. Балкон»

- 1933 — «Ученики в мастерской»

- 1935 — «Натюрморт. Персики»

- 1943 — «Автопортрет с внучкой»

- 1948 — «С покоса»

Интересные факты

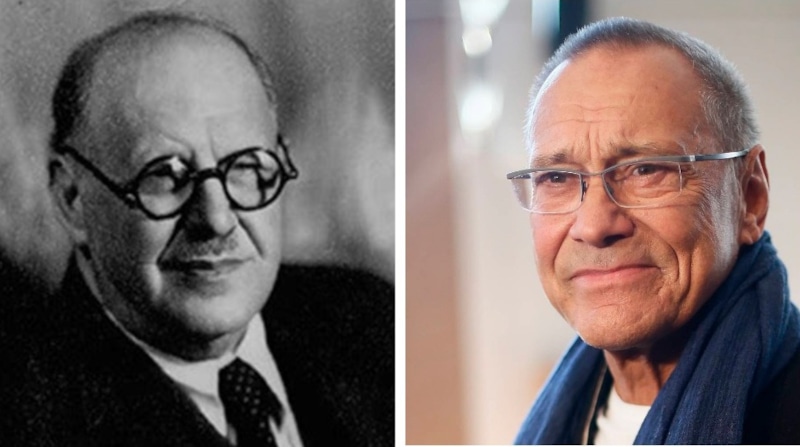

- В 2017-м открылся музей-мастерская художника. Он расположен в Москве, на Большой Садовой улице, 10, — в этом доме Кончаловский с семьей жил с 1912 года. На церемонии открытия выступили внуки Петра Петровича, не менее известные, чем он сам: Андрей Кончаловский и Никита Михалков.

- В 1912-м Петр Петрович попробовал себя в качестве театрального художника и сделал костюмы и декорации к постановке оперы Антона Рубинштейна «Купец Калашников». Этой работой живописец остался доволен и до конца жизни считал ее лучшим своим произведением в этом жанре.

- Когда началась Первая мировая война, Петр Кончаловский ушел на фронт в качестве офицера-артиллериста, но в 1915-м его контузило, и он был отправлен в тыл на лечение.