Биография

Василий Жуковский прославился как поэт и воспитатель цесаревича Александра Николаевича, будущего Александра II. Неотъемлемой частью его биографии были и литературные переводы. Жуковский обладал природным даром, который позволял ему переводить лучшие стихи, баллады, прозу. Так, он полно раскрыл традиционную немецкую сказочность и передал волшебство стихотворения Иоганна Гёте «Лесной царь».

Детство и юность

Российский писатель, поэт, переводчик Василий Андреевич Жуковский родился в селе Мишенском 9 февраля 1783 года. Родителями были секунд-майор и помещик Орловской, Тульской, Калужской губерний Афанасий Иванович Бунин и турчанка Сальха, которая после крещения стала Елизаветой Дементьевной Турчаниновой. В исторических справках сказано, что мужчина состоял в браке с Марией Григорьевной Буниной. Но единственный наследник от этого союза умер молодым. Это стало причиной связи с наложницей, которая подарила долгожданного сына.

Помещик Андрей Григорьевич Жуковский усыновил мальчика, несмотря на то что при дворе знали, кто настоящий отец. Отчим был из обедневших киевских помещиков.

Детство Василия прошло в поместье Бунина, где он к тому времени был уже единственным ребенком, ведь дочери Афанасия Ивановича выросли и покинули отчий дом. Мальчика опекали как настоящий, так и приемный отец, но ему не хватало любви со стороны других членов семьи, он всегда чувствовал, что не свой среди них.

В двухлетнем возрасте Василий по требованию отца, Бунина, стал сержантом Астраханского гусарского полка. Через четыре года было объявлено о присвоении Жуковскому нового чина — прапорщика. Вскоре после этого юного солдата отправили в отставку. В 1789 году к мальчику приехал учитель Еким Иванович. Должного педагогического навыка у немца не было, поэтому обучение на себя взял приемный отец Андрей Жуковский.

Через год семья Буниных перебралась в Тулу, где мальчика отдали в пансион Христофора Роде. К нему также пригласили учителя Феофилакта Покровского. Педагог в то время слыл талантливым литератором, сторонником идей классицизма. Но неугомонный характер Василия привел к тому, что наставник отказался работать с ним. Отцу своего подопечного он заявил, что талант у парня отсутствует, поэтому смысла в обучении нет.

Наследство Афанасия Бунина после его смерти перешло дочерям. Жуковскому досталось 10 тыс. рублей. По тем временам это была значительная сумма. Еще год после кончины отца Василий посещал пансион Роде, затем сдал экзамены для поступления в Главное народное училище. Спустя несколько месяцев учебы его выгнали за неспособность постичь науки.

Василия согласилась принять его единокровная сестра Варвара Афанасьевна (в замужестве Юшкова). На территории усадьбы семьи располагался домашний театр. Здесь Жуковский впервые осознал, что хочет стать драматургом. В 1794 году он создал первую трагедию по сюжету Плутарха «Камилл, или Освобожденный Рим». Позже из-под пера юного литератора появилась мелодрама, в основе которой лежал роман «Поль и Виргиния».

Домашнее образование не могло дать необходимых знаний, поэтому старшая сестра определила Василия учиться в Московский университетский пансион. На экзамене поэт продемонстрировал высокий уровень владения французским и отчасти немецким языком, комиссия оценила по достоинству знания литературы. В пансионе Жуковский подружился с поэтом и переводчиком Андреем Тургеневым, который значительно повлиял на его дальнейшее творчество. Там же были написаны первые стихотворения, в числе которых «Майское утро».

Поэт Василий Жуковский

Творческий путь Василия Андреевича был тернист. После окончания учебы в пансионе юношу определили на службу в Соляную контору, где он стремительно продвигался по карьерной лестнице — от городового секретаря до титулярного советника. Но работа тяготила Жуковского, он мечтал посвятить себя творчеству, поэтому в итоге решил уйти в отставку.

После отъезда из Москвы Василий поселился у родственников в Мишенском, где в то время жила его единокровная сестра Елизавета. Ее дети выражали к дяде особую привязанность, он был для них другом и учителем, выбиравшим предметы на свое усмотрение. В те времена был сделан перевод элегии «Сельское кладбище» английского поэта Томаса Грея.

Зарабатывать на жизнь поэзией или прозой писатель не мог, поэтому брался за переводы. Талант Жуковского на этом поприще высоко оценивали современники, в том числе Платон Бекетов, владелец крупнейшей типографии. Еще в Московском университетском пансионе молодой человек познакомился с Николаем Карамзиным, который стал для него учителем и наставником на долгие годы.

Реформатор русского литературного языка считал своим долгом критиковать творчество подопечного, но не забывал и о похвале. Учитель всегда подмечал удачные высказывания и обороты, используемые Жуковским в работах. С 1808 по 1820 год поэт находился в романтическо-художественном поиске.

Это ярко проявляется в балладах того времени, к примеру в «Людмиле». Интересно, что произведение является творческим переводом работы немецкого поэта Готфрида Бюргера. В нем Жуковский раскрывает лирические настроения, присутствующие в его жизни.

Четыре года потребовалось Василию Андреевичу на создание баллады «Светлана». В основе стихотворения лежит «Ленора», созданная Бюргером. Произведение отличается от «Людмилы» жизнерадостностью и весельем. Друг Жуковского Александр Пушкин высоко оценил работу мастера.

Россия тем временем находилась в состоянии войны, и в 1812 году поэт отправился на военную службу. Он стал участником Бородинского сражения, но большую часть времени провел в штабе, занимаясь оформление бумаг. В итоге Василий Андреевич заболел и был отправлен в бессрочный отпуск.

Ему нравилось творить, поэтому он часто переводил произведения известных поэтов, включая «Летний вечер» Иоганна Гебеля, но при этом не забывал о собственном творчестве. В 1822 году Василий Андреевич познакомил общество с элегией «Море», созданной в духе романтизма. Автор словами передал свое восхищение красотой, которая окружает людей.

Позже Жуковский приступил к переводу баллады «Кубок», созданной Фридрихом Шиллером. Он трудился над ней шесть лет. В те времена не было нужды в дословном пересказе — достаточно было передать смысл, ощущения, эмоции произведения.

Время от времени Василий Андреевич помогал детям постигать науки, в том числе литературу. Тесное общение с мальчиками и девочками разных возрастов подтолкнуло к написанию сказок. Около 30 лет потребовалось Жуковскому на создание семи произведений, которые и по сей день остаются популярными среди взрослых и малышей. Это «Красный карбункул», «Сказка о царе Берендее», «Спящая царевна», «Война мышей и лягушек», «Тюльпанное дерево», «Кот в сапогах», «Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке».

В сказках Жуковский предпочитал идти на яркие эксперименты. Писатель применял изобразительно-выразительные средства языка, играл со стихотворными размерами. Он увлекался нереальными, таинственными и отчасти страшными мирами, которые ярко проявлялись в творчестве Людвига Тика, Фридриха фон Новалиса и Эрнста Гофмана.

Иногда возникал интерес у писателя к национально-поэтическому направлению. Он пытался объединить таинственность Европы и местный фольклор в книгах сказок. За год до смерти Жуковский написал два волшебных стихотворения — «Котик и козлик» и «Птичка», посвятив их дочери и сыну.

Наставник царской семьи

Василий Андреевич поступил на службу к царской семье в 1815 году. В течение двух лет литератор трудился чтецом матери-императрицы Марии Федоровны. Следующие 25 лет писатель провел на придворной службе.

Он обучал русскому языку и литературе жену Николая I Александру Федоровну, позже уроки Василия Андреевича посещала супруга Михаила Павловича Елена Павловна. Писатель постепенно расширял кругозор подопечных, включая в программу обучения философию, историю, педагогику и эстетику.

Опыт, знания позволили Жуковскому продвинуться по карьерной лестнице. Его назначили наставником цесаревичей. С этого времени автор сказок, стихотворений и баллад стал руководителем воспитателей и учителей, трудившихся в царской семье. Василий Андреевич признавался, что на новой должности он мог «творить добро».

Карьера наставника цесаревича Александра Николаевича подразумевала ответственность перед маленьким мальчиком и большим государством, поэтому учитель читал и перечитывал художественную, педагогическую, философскую литературу. Первые занятия с наследником престола прошли осенью 1826 года. К этому времени Жуковский подготовил библиотеку и разработал план обучения, дневное расписание, которое одобрил царь.

Василий Андреевич отвечал за русскую грамматику, физику, историю человека, историю и географию. Уроки, которые вели другие преподаватели, не оставались без его внимания. Писатель давал учителям рекомендации, как лучше преподавать тот или иной предмет.

Жуковский хотел видеть на русском престоле образованного царя, поэтому ко двору приглашал ученых. У него было свое видение будущего правителя. Цесаревич должен стремиться к образованности, но забывать о душевности нельзя.

В течение 12 лет наставник обучал наследника престола, только когда тот стал совершеннолетним, официально работа при дворе для Василия Андреевича завершилась. На прощание князь Александр получил подарок от педагога — «образовательное путешествие». Будущий правитель вместе с Жуковским отправился в поездку по городам России и странам Западной Европы.

Василий Андреевич самостоятельно составил маршрут, во время поездки по которому цесаревич познакомился со своим государством. Тем временем в 1841 году отношения царского двора и Жуковского накалились до предела. Писатель получил отставку и уехал в Германию.

Личная жизнь

В молодости Жуковский был влюблен в свою племянницу Марию Протасову, дочь его сестры Елизаветы. Чувства вспыхнули, когда поэту было 23 года, а девочке только исполнилось 12. В последующие годы Василий Андреевич безуспешно пытался выпросить у матери избранницы разрешения на брак. В итоге девушка сама решила выйти замуж за другого.

В 56-летнем возрасте Жуковский познакомился с 17-летней Елизаветой Евграфовной Рейтерн. С первого взгляда романтичный писатель влюбился в юную девушку, но отец, который был другом Василия Андреевича, высказал протест женитьбе. Поэт не желал отступать, поэтому через год вновь сделал предложение, и влюбленная дама дала положительный ответ.

В 1841 году в Дюссельдорфе состоялось заключение союза. Брак оказался непростым. Елизавета постоянно болела, была подвержена нервным срывам. Частые выкидыши не позволяли исполнить мечту Жуковского о большой семье. Но через год после свадьбы в семье появилась девочка Александра. Еще через три года — мальчик Павел. Из-за недомоганий жены пожилому мужчине пришлось взвалить на себя все обязанности по дому и воспитанию наследников.

Дети Василия Андреевича не стали писателями. Александра Васильевна состояла в морганатическом браке с князем Алексеем Александровичем, но позже союз распался. Жуковская подарила ему единственного сына. Позже она вышла замуж за барона и стала баронессой Верман.

О Павле Васильевиче известно немало. Сыну Жуковского покорилась кисть художника, но полотна были не единственной его страстью. Мужчина стал инициатором организации Белевского краеведческого музея, разрабатывал проект здания Музея изобразительных искусств в Москве.

Смерть Василия Жуковского

Василий Андреевич долгое время проживал в Баден-Бадене. В 1851 году к нему пришла болезнь. Один глаз перестал видеть, поэтому литератору рекомендовали проводить больше времени в темной комнате. Несмотря на проблемы со здоровьем, Жуковский страстно желал вернуться на родину, в Россию.

14 июля 1851 года семья должна была отправиться в путь, но этого не произошло, так как у поэта воспалился глаз. Самостоятельно писать и читать Василий Андреевич не мог, ему помогали супруга и камердинер. Состояние здоровья Жуковского стремительно ухудшалось, поэтому он попросил приехать в Баден-Баден Петра Вяземского.

Окончательно слег Василий Андреевич после ухода его друга, Николая Гоголя. А 12 апреля 1852 года не стало самого писателя, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Автор сказок «О царе Берендее» и «Спящей царевне» был похоронен в специальном склепе, на стенах которого высекли строчки его стихотворений. Зная любовь Жуковского к России, в августе камердинер перевез прах в Петербург. Сейчас могила поэта, переводчика и учителя находится на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, недалеко от Карамзина.

Память

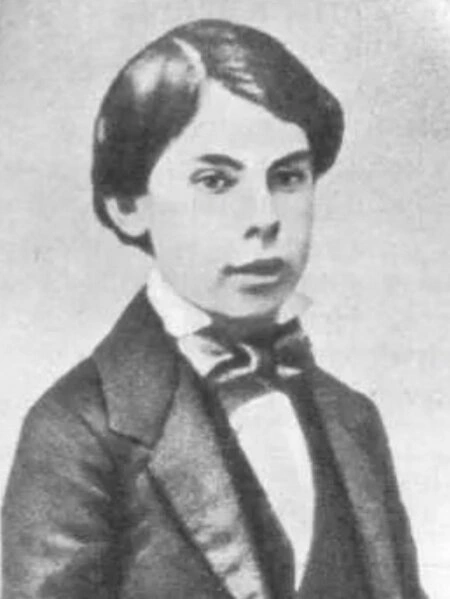

Память о Жуковском увековечена не только в его произведениях и сохранившихся портретах. В его честь названы улицы во многих городах России, ему установлены памятники в Санкт-Петербурге, Баден-Бадене и Остафьеве.

Образ Василия Андреевича перенесен в кино. Он является героем картин «Поэт и царь». «Пушкин. Последняя дуэль». В ряде лент Жуковского воплотил Александр Калягин, в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» его сыграл Илья Любимов.

Библиография

- 1808 — «Людмила»

- 1812 — «Светлана»

- 1818 — «Лесной царь»

- 1822 — «Море»

- 1825-1831 — «Кубок»

- 1831 — «Спящая царевна»

- 1831 — «О царе Берендее»

- 1845 — «О Иване-царевиче и Сером Волке»

- 1851 — «Котик и козлик»

- 1851 — «Птичка»

Интересные факты

- Хотя учитель Покровский заявлял, что таланта к учебе у Василия не было, пансион молодой человек окончил с именной серебряной медалью. Он был в числе ярких студентов, чьи творения печатали в местной газете. Также Жуковский возглавлял Собрание воспитанников учебного заведения, их произведения были опубликованы в виде сборника «Утренняя заря».

- Василий Андреевич поддерживал идею смертной казни, но при этом считал, что следует перевести ее из юридической плоскости в религиозную, отказаться от публичности, сделав таинством, где у преступника будет возможность обратиться к вере, к Богу в последние минуты жизни, превратить в «акт любви христианской».

- События личной жизни повлияли на творчество Жуковского. Так, Мария Протасова стала прообразом многих героинь его произведений, часто она появлялась под именем Минвана.